お中元とお歳暮の違いとは? 贈り物におすすめのそうめんギフトの選び方

日本の伝統的な贈り物文化に、お中元とお歳暮があります。両者とも感謝の気持ちを伝える大切な機会ですが、その由来や意味合い、贈るタイミングは異なります。

お中元やお歳暮の代表的な贈り物の一つがそうめんです。本記事では、お中元とお歳暮の違いについて解説した上で、贈り物におすすめのそうめんギフトの選び方などを解説します。

お中元とお歳暮の違いとは?

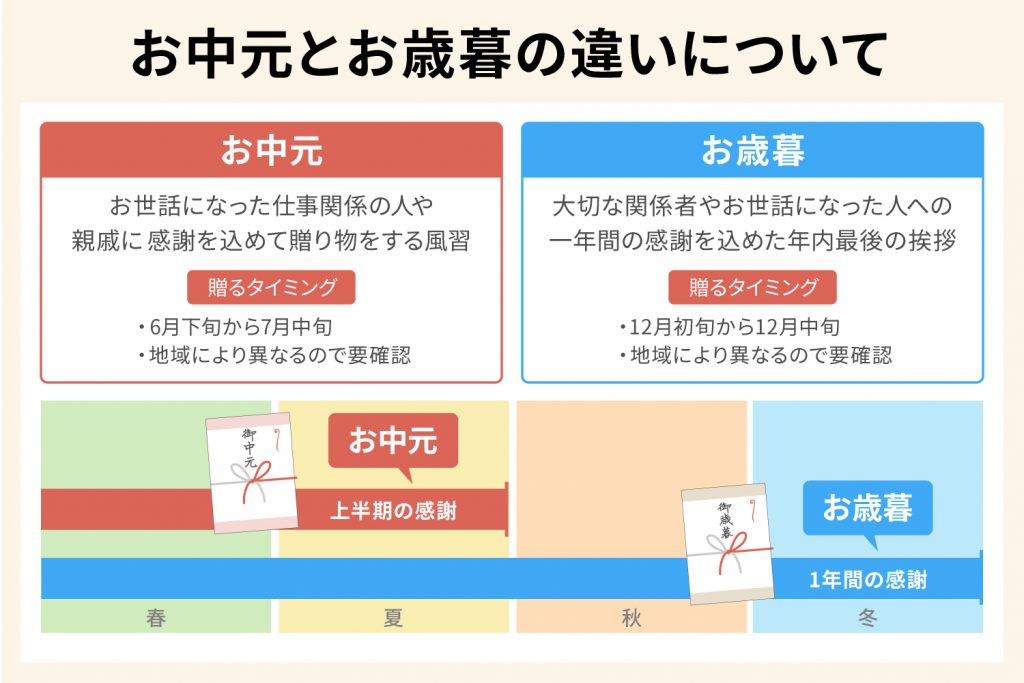

お中元とお歳暮は、どちらも日頃お世話になっている方への贈り物です。一般的には、目下の人が目上の人に贈ることがしきたりとなっています。ただし、両者の由来と贈るタイミングは異なるため、時期に応じた贈り物を心掛けることが大切です。

ここではお中元とお歳暮の違いについて解説します。

お中元の由来と意味

お中元の由来は、中国の行事にあります。古代中国の道教では、三元と呼ばれる年中行事があり、これは上元、中元、下元という3つの日に生まれた神様を祭るものでした。

● 上元:旧暦1月15日

● 中元:旧暦7月15日

● 下元:旧暦10月15日

このうち、中元がお中元の由来です。中元は地官(罪を許す神様)を祭る日で、その日にお供え物をすると罪が許されると信じられていました。この中元の考え方が仏教と結びつき、ちょうど同じ夏の時期に先祖を供養する盂蘭盆会(うらぼんえ)と習合しました。

盂蘭盆会の考えが日本に伝わったのは飛鳥時代頃といわれています。仏教とともに伝来すると、日本の盆礼と結びつき、お盆に物を贈り合うという風習が生まれたようです。

当初、中元は日本の公家の間で行われており、室町時代頃から夏に乾麺を贈り合っていたとされています。その後、江戸時代になると、庶民の間でも乾麺を贈り合う習慣が広がっていきました。

このような歴史から、現代でも7月初旬から15日頃までに、お世話になった仕事関係の人々や親戚に感謝の気持ちを込めて贈り物をするという風習が根付いています。

お歳暮の由来と意味

お中元と同じく、お歳暮も中国の三元の影響を受けているとされています。お歳暮の歳暮とは年末を意味する言葉です。古代の日本では年末からお正月にかけて、先祖の霊を祭る「御霊祭」と呼ばれる行事が行われていたとされています。御霊祭ではお供え物を家族や親戚、近所に配っていました。この御霊祭が中国の三元と結びついたことが、現代のお歳暮の由来です。

江戸時代になると、武士は自らが所属する家臣団の組頭に対して、所属の証として年末に贈り物をするようになりました。贈り物の習慣は町人にも広がり、町人は掛け売り金を年末に精算するタイミングで、得意先に贈り物をしていたとされます。このような町人の行動が歳暮周りと呼ばれたことが、お歳暮の語源とされています。

その後、明治時代に入ると、上司やお世話になった人に年内の最後の挨拶として贈り物をするという、現代のお歳暮のような習慣が一般の人々にも広がっていきました。明治時代に広くお歳暮の風習が広がった理由の一つが、百貨店の登場です。百貨店が大きくお歳暮を取り扱うようになったことで、一般にまでお歳暮の風趣が広がったとされています。

現代でも、お歳暮は一年間の感謝を込めた、大切な関係者やお世話になった人々への年内最後の挨拶として定着しています。

お中元とお歳暮の贈るタイミングの違い

お中元とお歳暮では贈るタイミングが異なります。お中元は夏に、お歳暮は年末に贈りますが、地域によって次のように具体的なタイミングが異なるため、相手の住んでいる地域に合わせましょう。

| 地域 | お中元を贈る時期 | お歳暮を贈る時期 |

|---|---|---|

| 一般的な期間 | 7月初旬~8月15日 | 12月初旬~~12月20日 |

| 北海道 | 7月15日~8月15日 | 12月13日~12月20日 |

| 東北 | 7月初旬~7月15日 | 12月13日~12月25日 |

| 関東 | 7月初旬~7月15日 | 12月初旬~12月31日 |

| 北陸 | 7月初旬~8月15日 | 12月13日~12月20日 |

| 関西 | 7月中旬~8月15日 | 12月13日~12月31日 |

| 東海・中国・四国 | 7月中旬~8月15日 | 12月13日~12月25日 |

| 九州 | 8月1日~8月15日 | 12月13日~12月20日 |

| 沖縄 | 8月中旬~9月初旬 | 12月13日~12月20日 |

お歳暮の場合、人によっては11月末に贈るケースもあります。ただし、お正月用に生鮮食品を贈るのであれば、年末に近い時期に届くようにしましょう。

お中元・お歳暮の予算相場とは?

お中元、お歳暮を贈ろうとしても、どれくらいの価格の贈り物を選べばよいのか迷ってしまう人もいるでしょう。贈り物選びに迷っているのであれば、予算から選ぶのもおすすめです。

ここではお中元、お歳暮の一般的な予算相場について述べた上で、贈る相手別の予算相場についても解説します。

お中元・お歳暮の一般的な予算の目安

お中元、お歳暮の一般的な予算は3,000~5,000円とされています。贈る商品や贈り先との関係性によって、価格は変動します。

なお、お歳暮は1年間の感謝の気持ちを込めるため、お中元とお歳暮の両方を贈る場合はお中元より高級な物を贈るのがおすすめです。具体的には、お歳暮ではお中元よりも2〜3割高い物を贈るとよいでしょう。

ただし、金額相場は地域や業界の慣習によっても異なる場合があります。親戚や先輩相談するなどして、それぞれの慣習に配慮することが大切です。

関係性や贈る相手による予算の違い

お中元やお歳暮の予算は、誰に贈るのかによっても変動します。関係性や贈る相手によって、お中元やお歳暮の予算は次の通り異なります。

| 贈る相手 | お中元 | お歳暮 |

|---|---|---|

| 友人・知人、両親・親戚、取引様 | 3,000円ほど | 3,000円~5,000円 |

| 上司・お得意様 | 5,000円ほど | 5,000円ほど |

| 特にお世話になっている人 | 5,000〜1万円 | 5,000〜1万円 |

お中元、お歳暮は関係性や贈る相手によって費用が変動するだけでなく、年齢によっても変動します。例えば20、30代であれば3,000〜4,000円ほどの贈り物を選ぶのが一般的です。一方、40代以上では予算が上がる傾向にあります。ただし、相手に気を遣わせることのないよう、1万円以下にするとよいでしょう。

お中元やお歳暮は継続して贈ることが一般的ですが、毎年贈り物の金額が大きく変動する、前年よりも予算を大きく引き下げる、といったことはマナー違反になりかねません。継続してお中元やお歳暮を贈るのであれば、前年の予算とのバランスを考慮しましょう。

初めてお中元もしくはお歳暮を贈る場合には、毎年継続してお中元、お歳暮を贈り続けるためにも、無理のない範囲で予算を決めることが大切です。

お中元・お歳暮におけるマナーと注意点

お中元やお歳暮を贈る際には、いくつかのマナーと注意点があります。ここでは贈る際の基本的なマナーはもちろん、包装や挨拶状のポイント、受け取った際のマナーについて解説します。

せっかくお中元やお歳暮で感謝の気持ちを伝えようとしても、贈り方によっては印象が悪くなる場合もあるため、事前にマナーや注意点を把握しておきましょう。

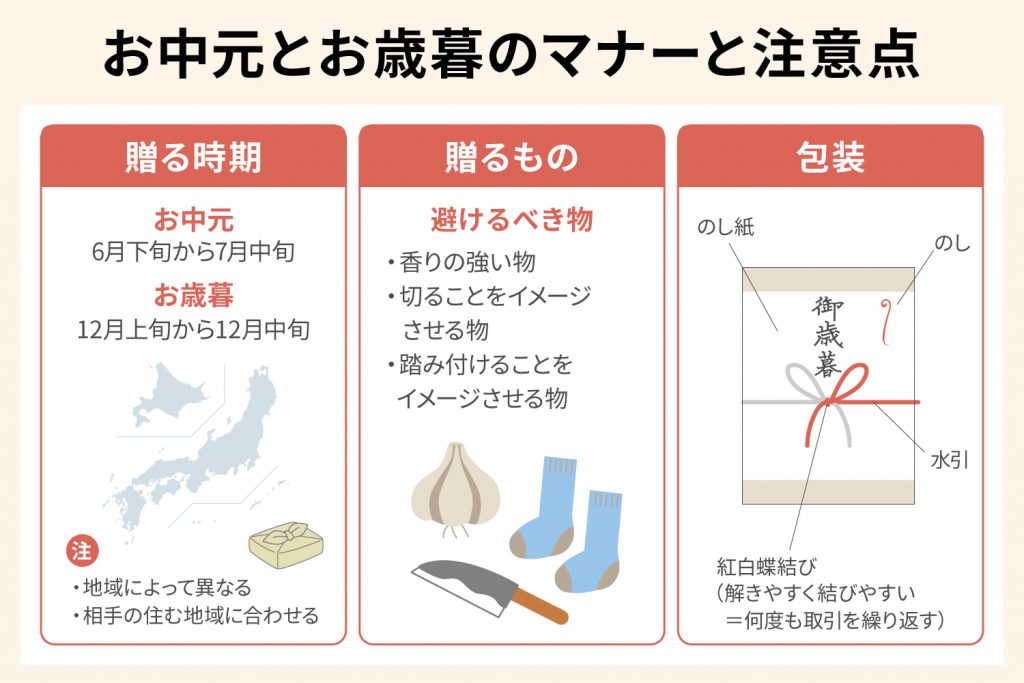

贈る際の基本的なマナー

贈る際の基本的なマナーの一つが贈るタイミングです。先述の通り、お中元は6月下旬から7月中旬、お歳暮は12月上旬から12月中旬に贈ることが一般的ですが、地域によって微妙に異なります。相手の住む地域と異なる期間に届けてしまうと、マナー違反になってしまう場合もあるため気を付けましょう。

お中元、お歳暮は何を贈るかもマナーのポイントです。一般的には、次のような物は避けるべきとされています。

● 香りの強い物

● ハサミやナイフなど切ることをイメージさせる物

● 靴下やスリッパなど踏み付けることをイメージさせる物

他にも目上の人へ商品券を贈ることはマナー違反とされています。そのため、何を選んでよいか分からないからといって商品券などを贈るのは避けましょう。

また、お中元やお歳暮の渡し方には、直接手渡しする方法と配送する方法の2種類があります。手渡しする場合は、次のようなマナーに気を付けましょう。

● 訪問前にアポイントを取っておく

● 風呂敷に包んで渡す

● 着席する前に渡す

● 品物にちなんだ一言を告げる

一方、配送する場合は、商品と一緒に添え状を送るか、商品が届く前に送り状を送るとよいでしょう。送り状を用意して、事前に相手へ品物を送ることを伝えられるとより丁寧です。親しい間柄であれば、電話やメールでお中元・お歳暮を送る旨を伝えてもよいといわれていますが、目上の人には手紙やはがきを使うのが望ましいでしょう。

包装や挨拶状のポイント

お中元やお歳暮を贈る際は、のしが記されたのし紙を付けます。のし紙には水引が描かれているのが一般的です。お中元やお歳暮に用いる水引は、紅白蝶結びを用います。紅白蝶結びは解きやすく結びやすいため、何度も取引を繰り返すという意味で取引先へのお中元やお歳暮に使われます。

挨拶状を送る場合は、手書きで作成するのが理想です。しかし、多忙などの理由で、挨拶状を手書きでなくパソコンで作成することもあるでしょう。その場合は、署名だけでも手書きで書くことをおすすめします。

また、挨拶状は次のような構成で作成するのが一般的です。

● 時候の挨拶

● 日頃の感謝と近況報告

● お中元(お歳暮)を贈ったこと

● 感謝の言葉

目上の人に贈る場合は、冒頭に「頭語」、結びに「結語」を設ける必要があります。

なお、品物と一緒に添え状を送る場合、店舗や品物によっては添え状を同封できない場合もあるため、事前に同封の可否を確認するとよいでしょう。

受け取った際の礼儀

お中元、お歳暮は贈る際のマナーだけでなく、受け取った際のマナーも覚えておくことが大切です。お中元やお歳暮を受け取ったら電話やメールで感謝を伝えましょう。また、お礼状を送ることもポイントです。一般的にお礼状は贈り物を受け取ってから、3日以内に出すことがマナーとされています。

お礼状を書くときは、以下の項目を記載しましょう。

● 時候の挨拶

● 相手の健康を気遣う文章

● お中元へのお礼・日頃の感謝の気持ち

● これからの発展を願う言葉

● 送付する日付と差出人名

なお、お中元やお歳暮に対して、お返しの品を贈る必要はないとされています。これはお返しをしてしまうと、相手に気を遣わせてしまうためです。しかし、どうしてもお返しをしたいという場合は贈り物の半額程度を心掛けましょう。あまりに高額なお返しを贈ってしまうと、贈り物はもう不要という意味で伝わりかねません。お中元のお返しとして、少しタイミングをずらした残暑見舞いや残暑お伺いとして贈るケースもあります。

お中元やお歳暮は継続してやり取りするものです。お礼状やお返しも、一度限りで終えてしまうのは失礼に当たるので注意しましょう。

お中元にそうめんを贈る理由

お中元を代表する贈り物がそうめんです。江戸時代頃、そうめんは高級食品として知られており、宮廷や幕府に献上されるほどでした。しかし、お中元にそうめんが贈られる理由はこれだけではありません。

次のような理由もあります。

● そうめんは夏の定番である

● 利便性・保存性が高い

ここではお中元にそうめんを贈る理由を解説します。

夏の定番として愛されるそうめん

そうめんがお中元に贈られる理由の一つが、夏の暑い時期であってもさっぱりと食べられるという点です。夏は屋内外の温度差や、高温多湿による発汗異常などの理由で夏バテになってしまう人もいます。夏バテの症状の一つとして挙げられるのが食欲不振です。

そうめんは、このような夏バテによる食欲不振に効果的な食材です。消化が良く胃腸に負担をかけにくいため、食欲がないときでも食べやすいでしょう。また、ゆでて作るそうめんは水分を豊富に含むため、脱水予防効果も期待できます。

他にも、そうめんはビタミンB1を豊富に含んでおり、糖質のエネルギー代謝を促進するため疲労回復の効果があるとされています。

贈り物としての利便性と保存性

そうめんは贈り物として利便性、保存性に優れている点もメリットです。軽くて持ち運びやすく、スイーツや総菜などの食べ物ギフトよりも保存が効くため、受け取る側の負担も少なく済みます。

なお、乾麺の場合は未開封で約1年半~3年の賞味期限があるため、いざというときの備蓄品にも適しています。少量の水でゆでられるため、防災食としても活躍するでしょう。

お歳暮にそうめんを贈る場合の注意点

そうめんはお歳暮として贈ることも可能です。夏のイメージがあるそうめんですが、次のようなレシピで冬の寒い時期でも楽しめます。

● 黒坦々麺:黒ゴマやきくらげなどで貧血、冷えの解消を促進する

● 味噌煮込み風:煮崩れしない麺を使用して体を温める

● 鱈のみぞれ煮麺:鱈や大根などで消化を促進する

お歳暮はお中元よりもやや高級な物を贈るのが一般的であり、贈り物の包装やデザインも重要です。冬のお歳暮にそうめんを贈る場合は、木箱に入った高級感のあるギフトや温かみのあるデザインを選ぶと喜ばれるでしょう。

そうめんは細く長い形状のため、末永く関係が続くようにという意味合いも込められます。このような点からも、そうめんは年の瀬の挨拶であるお歳暮に適しているでしょう。

そうめんの贈り物としてのメリット

そうめんを贈り物として贈るメリットは一つだけではありません。次のようなメリットが挙げられます。

● 長寿と繁栄を象徴する縁起物である

● 上品な見た目で贈答品に適している

● 調理が簡単で誰でも手軽に楽しめる

● 保存期間が長く季節を問わず贈れる

細く長いそうめんは関係が末永く続くことを願うだけでなく、長寿と繁栄を象徴する縁起物です。そのため、結婚祝いやお中元、お歳暮といった幅広いシーンで活用可能です。古くから続く日本の伝統を大切にする贈り物として、特に目上の人、年配の人への贈り物に適しています。

また、そうめんの細く白い美しい見た目は、贈り物としての品格も高めてくれます。特に高級そうめんや手延べそうめんは、木箱や豪華なパッケージに入っていることが多く、贈答品としても喜ばれるでしょう。お中元やお歳暮など、フォーマルなシーンにも最適です。

手軽に調理できるという点もそうめんの贈り物としてのメリットです。そうめんはうどんやそばよりもゆで時間が短く、誰でも手軽に調理できます。調理が苦手な人や、高齢の人にもおすすめです。さらに、先述の通り保存期間が長く常温で保存できるため、季節を問わず贈ることができ、実用性が高い点も重宝されるでしょう。

結婚祝いやギフトに喜ばれる「オカベの麺」のご紹介

お中元やお歳暮でそうめんを贈る場合、おすすめなのが半田そうめん「オカベの麺」です。「オカベの麺」は通常よりも水を多く使う多加水製法で作っており、じっくり熟成させながら麺の層を丁寧に重ねていくことで、しなやかでつるつるとした艶やかな表面になり、のど越しが良いのが特長です。

「オカベの麺」では、高級半田手延めん「華」もご用意しております。北海道産の上質な小麦と高知県室戸の海洋深層水から作った濃厚な塩を使用しているため、より滑らかな食感を実現しています。

また、「オカベの麺」は慶弔両用の落ち着いた色味の包装紙も用意しているため、お中元やお歳暮だけでなく、結婚のお祝いや不祝儀品としても適しています。

お中元とお歳暮の違いを理解して日頃の感謝を伝えよう

お中元、お歳暮は、ともに目上の人や特別にお世話になった人への贈り物です。お中元は一般的に6月下旬から7月中旬、お歳暮は12月上旬から12月中旬に贈ります。しかし、地域によって風習に違いがあるため、相手の住む地域に応じたタイミングで発送しましょう。

お中元やお歳暮に適している代表的なギフトの一つがそうめんです。そうめんであれば、相手との末永い関係や長寿を願う縁起物のため、相手に喜んでもらえるでしょう。

お中元やお歳暮でそうめんギフトを検討しているのであれば、「オカベの麺」がおすすめです。「オカベの麺」は慶弔両用の包装紙を用意しているため、お中元、お歳暮だけでなく、結婚祝いや不祝儀品としても活用できます。贈り物にお悩みの方はぜひご検討ください。

①.jpg)